在吧里溜哒现在应该发下我师傅的文章了,先师吴永霖(笔名吴詹)师从褚桂亭老师,也得到过陈照奎老师的指导.南京人,性活泼可爱,体胖腰滚圆(每当问之,师总曰气足耳 ),善杨陈太极,八卦掌,形意拳.听大师兄讲师还会猴拳,不过偶跟师傅学拳十余载,怎么从未见过他打猴拳.师傅总在教习武艺时爱插科打诨,美其名曰调剂氛围,实让人无法安心学习.先师鹤驾仙逝多年,俺为其最小的弟子,每当忆起先师,总以不能够为其整理出版练拳心得为憾.

),善杨陈太极,八卦掌,形意拳.听大师兄讲师还会猴拳,不过偶跟师傅学拳十余载,怎么从未见过他打猴拳.师傅总在教习武艺时爱插科打诨,美其名曰调剂氛围,实让人无法安心学习.先师鹤驾仙逝多年,俺为其最小的弟子,每当忆起先师,总以不能够为其整理出版练拳心得为憾.

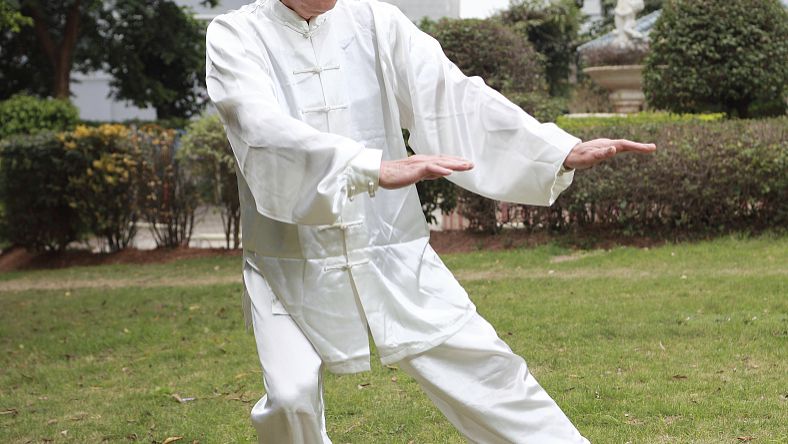

太极拳的动态平衡(中定劲)--吴永霖

中国传统太极拳的动态平衡技巧,即旧说的中定劲,说起来话长。向愷然先生(1889~1957)为吴公藻先生《太极拳讲义》作序中说:“十三势以中定为主,棚捋挤按十二势为辅。有中定,然后有一切,一切势皆不离乎中定。然后足以言应付。这段话说明了传统太极拳习练的核心。只有先求得中正、重心稳定的动态平衡,才能打好太极拳。

向愷然先生又说,求中定有道乎?余曰,子不但知虚实无定时,无定位,以意为变化,而不知每一虚实,皆先有中定,而后有变化,处处有虚实,即处处有中定。他还说,盖法无定位而一切法皆从中定出。法遍周身,中定亦遍周身。通过学习前人的经验,可以看出学习传统太极拳的第一要义就是身法中正。由身法正中到习研重心下移而沉稳,到含有中定劲的技艺,此非一年半载之功,故有十年太极不出门之说。

要做到中劲定,可以在静心和松体上下点功夫。心静是在练拳时排除一切杂念。思想务必要纯洁,专心用意练拳。体松是以轻灵、虚空、空松为用功纲领。始终牢记杨澄甫先生讲的“十要”中的气沉丹田。所谓气沉丹田者乃气沉脐下,欲其充实。在练习拳架时,动作不宜快。如动作过快,则心思散乱,呼吸必然急促,何能收虚灵顶劲、气沉丹田之效。

我们须知太极拳之所以异于他种拳术,不在身手步法之有别,全在练习时能注意到存神纳气。故《拳经》中有曰,尾闾中正,神贯头顶,满身轻灵。练习的朋友若不知在这上面用功夫。专注于身手步法之运用,则与其他拳术又有何区别。以笔者个人的练习经验,最好在练习架式之前,先以若干分钟练习一下静功,屏寂思虑,务使万缘散净,思想专一而纯洁、清净,周身放松,故腹部呼吸,纳气下丹田。虚静后再从容操练架式。练习拳架时,最重要的是注意周身放松,不可有一寸着力之处。其中转动曲伸仰俯周旋之态,有如流云行空,毫无阻隔、毫无阻滞。从起手以至结尾不得有停顿处、有棱角处,也不得忽急忽慢,要慢要匀。我常见到有以太极拳教授众徒为业的老师们。徒弟询问拳式中手法的用处。他们会勉强解释,谓扇通背,是用右手招架敌人的手,左手向敌人的胸膛打去。海底针是以右手食指戳敌人的肛门。呜呼!如此解释太极拳,太极拳岂不是极笨极无理了么。

太极拳不是要打人,而是人来犯时有化解之方法。其两手成圆,互相救应,要不偏不倚,经云尾闾中正是也。以胸挡敌,岂不与敌攻击之便利。人之一身从顶至踵,何处非受人攻击之处,只看人之艺术如何。其所以练太极拳要含胸拔背,就是在根本上防止敌人攻击胸部的一种姿态。近人为迎合浅见者的心理,任意将太极拳的架式改为侧身宽步,竖眉怒目,或者几乎握拳透爪,更有甚者加以翻跟头、舞蹈、京戏、体操等动作,哗众取宠,自以为得意,殊不知于太极拳原理相去甚远,必失太极拳中正安舒之义。太极拳不是太极操,也不是太极舞蹈。离开中定,太极拳不成其为太极拳。

传统太极拳的中定劲实质是在动功的动态中,修炼人体重心的平衡。关键在于松沉功夫。务求将人体全身彻底放松,使全身重心下移,上轻下沉,轻沉兼到,类似“不倒翁”。正如拳经上讲的,其根在脚,在技术上务求单脚负重,最忌双重,即两脚双实。以腰脊转换虚实,让双手也分虚实。有此平衡,即可得到轻重虚实,轻重浮沉的技巧了,由此得到中定。即所谓中土不离位,是太极拳上佳的功夫。

太极拳的动态平衡(中定劲)--吴永霖

中国传统太极拳的动态平衡技巧,即旧说的中定劲,说起来话长。向愷然先生(1889~1957)为吴公藻先生《太极拳讲义》作序中说:“十三势以中定为主,棚捋挤按十二势为辅。有中定,然后有一切,一切势皆不离乎中定。然后足以言应付。这段话说明了传统太极拳习练的核心。只有先求得中正、重心稳定的动态平衡,才能打好太极拳。

向愷然先生又说,求中定有道乎?余曰,子不但知虚实无定时,无定位,以意为变化,而不知每一虚实,皆先有中定,而后有变化,处处有虚实,即处处有中定。他还说,盖法无定位而一切法皆从中定出。法遍周身,中定亦遍周身。通过学习前人的经验,可以看出学习传统太极拳的第一要义就是身法中正。由身法正中到习研重心下移而沉稳,到含有中定劲的技艺,此非一年半载之功,故有十年太极不出门之说。

要做到中劲定,可以在静心和松体上下点功夫。心静是在练拳时排除一切杂念。思想务必要纯洁,专心用意练拳。体松是以轻灵、虚空、空松为用功纲领。始终牢记杨澄甫先生讲的“十要”中的气沉丹田。所谓气沉丹田者乃气沉脐下,欲其充实。在练习拳架时,动作不宜快。如动作过快,则心思散乱,呼吸必然急促,何能收虚灵顶劲、气沉丹田之效。

我们须知太极拳之所以异于他种拳术,不在身手步法之有别,全在练习时能注意到存神纳气。故《拳经》中有曰,尾闾中正,神贯头顶,满身轻灵。练习的朋友若不知在这上面用功夫。专注于身手步法之运用,则与其他拳术又有何区别。以笔者个人的练习经验,最好在练习架式之前,先以若干分钟练习一下静功,屏寂思虑,务使万缘散净,思想专一而纯洁、清净,周身放松,故腹部呼吸,纳气下丹田。虚静后再从容操练架式。练习拳架时,最重要的是注意周身放松,不可有一寸着力之处。其中转动曲伸仰俯周旋之态,有如流云行空,毫无阻隔、毫无阻滞。从起手以至结尾不得有停顿处、有棱角处,也不得忽急忽慢,要慢要匀。我常见到有以太极拳教授众徒为业的老师们。徒弟询问拳式中手法的用处。他们会勉强解释,谓扇通背,是用右手招架敌人的手,左手向敌人的胸膛打去。海底针是以右手食指戳敌人的肛门。呜呼!如此解释太极拳,太极拳岂不是极笨极无理了么。

太极拳不是要打人,而是人来犯时有化解之方法。其两手成圆,互相救应,要不偏不倚,经云尾闾中正是也。以胸挡敌,岂不与敌攻击之便利。人之一身从顶至踵,何处非受人攻击之处,只看人之艺术如何。其所以练太极拳要含胸拔背,就是在根本上防止敌人攻击胸部的一种姿态。近人为迎合浅见者的心理,任意将太极拳的架式改为侧身宽步,竖眉怒目,或者几乎握拳透爪,更有甚者加以翻跟头、舞蹈、京戏、体操等动作,哗众取宠,自以为得意,殊不知于太极拳原理相去甚远,必失太极拳中正安舒之义。太极拳不是太极操,也不是太极舞蹈。离开中定,太极拳不成其为太极拳。

传统太极拳的中定劲实质是在动功的动态中,修炼人体重心的平衡。关键在于松沉功夫。务求将人体全身彻底放松,使全身重心下移,上轻下沉,轻沉兼到,类似“不倒翁”。正如拳经上讲的,其根在脚,在技术上务求单脚负重,最忌双重,即两脚双实。以腰脊转换虚实,让双手也分虚实。有此平衡,即可得到轻重虚实,轻重浮沉的技巧了,由此得到中定。即所谓中土不离位,是太极拳上佳的功夫。